人を動かす「仕掛け」はジム集客にも使える|行動を変える工夫とは?

こんにちわ。パーソナルトレーナーの小林素明です。

「運動は体に良い」ことは誰もが知っています。実際、スポーツ庁の調査によれば、20歳以上で週1日以上運動・スポーツをしている人は52.0%にのぼります。

しかし、日本におけるフィットネス参加率は、全体の3〜5%程度にとどまっています。つまり、多くの人が運動はしていても、ジムやフィットネス施設に足を運ぶ人はごく一部。

ここに大きな「行動の壁」があります。

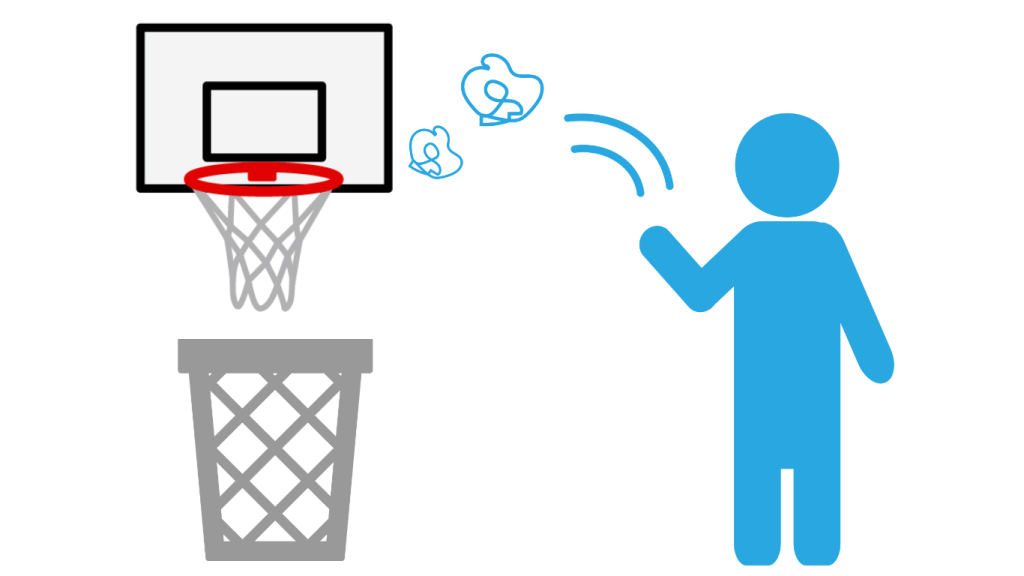

ゴミ箱とバスケットゴールの仕掛け

大阪大学の松村真宏准教授が、大学でゴミ箱にバスケットボールのゴールを取り付けると、行動にどんな変化が起こるかを実験しました。

すると、学生たちは楽しんでゴミを投げ入れるようになり、周囲が散らかることはなくなりました。

人を自然に動かすこの工夫は「仕掛学」と呼ばれています。

正論や注意書きだけでは動かない人でも、楽しい仕掛けがあれば行動が変わるというものです。

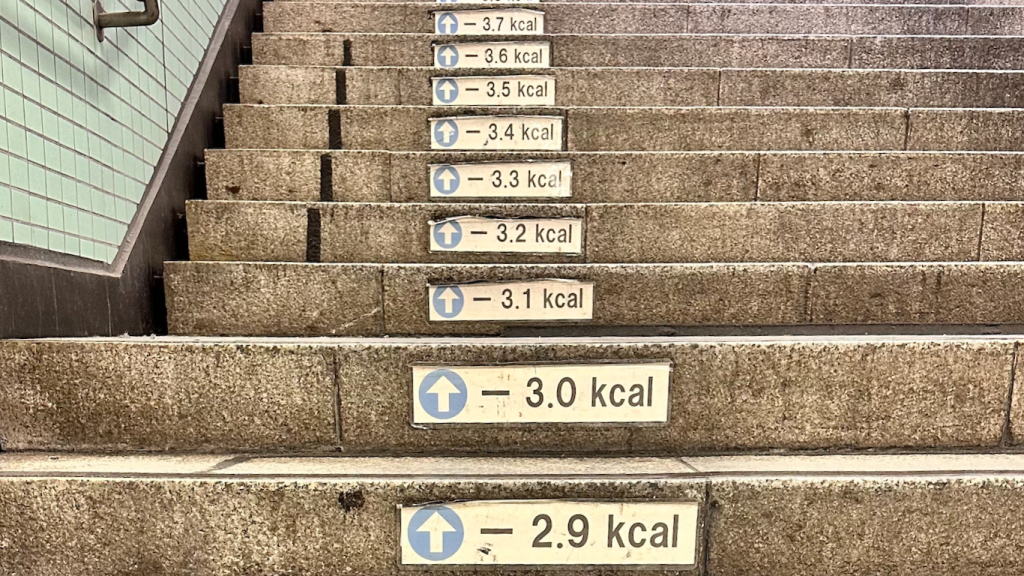

階段を楽しくする工夫

実際にフィットネスクラブや公共施設でも、階段を楽しく利用してもらうための工夫が見られます。

- ボクが東京で定宿にしている五反田駅では、地上への階段に「1段ごとの消費カロリー」が表示されており、つい挑戦したくなる仕掛けになっています。

- フィットネスクラブを見学していると、館内の階段にも「1段ごとの消費カロリー」や「階段で筋トレ!」と掲示されている施設があります。

- 松村真宏氏によると、ハリウッドにある階段では、一段踏むごとにピアノの音が鳴る仕掛けがあるようです。これなら楽しく階段を登り降りできそうです。

「階段=運動」と頭で理解していても、なかなか行動に移さない人は多いものです。

そこに“楽しさ”が加わるだけで、人の行動は大きく変わるのです。

ジム器具でもできる「仕掛け」

ボクが通うジムには、ケーブルマシンに取り付ける「マググリップ」があります。

グリップの横には、それぞれ強化部位が表示されており、利用者が自然に「やってみよう」と思う仕掛けになっています。

例えば、僧帽筋の強化といっても、上部・中部・下部で働きや目的が異なります。そのため、グリップの持ち方、ナロー(狭い)、ワイド(広め)などを設定することがあります。

しかし、解剖学を深く知らなくても、鍛えたい部位に合わせてマググリップを選ぶだけでいいのです。そのため、表示を見ながら「コレでやってみよう!」と試している人をジムでよく見かけます。

ボク自身も、つい試してしまうことがあります(笑)。「知るきっかけ」があることで、行動の継続につながります。

- 実際のマググリップの説明はこちら

銭湯に学ぶ「掲示の力」

僕のジムの近くにある銭湯には、15年以上も前から「冷水浴の効用」を紹介した新聞記事が掲示されています。

初めて訪れた若い人が記事をじっと読み、「そんな効果あるんや!」「入ってみよう!」と友人同士で話している姿をよく見かけます。

運営側にとっては当たり前の知識でも、丁寧に伝えることで行動が変わる。

これはリピーター作りにも大きく役立つと感じます。

仕掛けはジム集客にも使える

ここで紹介した仕掛けは、人が自然に行動したくなる工夫です。

遊び心やわかりやすい情報は、利用者が「やってみよう」と思うきっかけになります。

スポーツ習慣のある人は多くても、実際にフィットネスに通う人はわずか数%。

だからこそ、こうした行動を促す仕掛けは、ジム運営にとって大きな力になります。

実際には、すでに施設やジムで仕掛けが取り入れられていることもあります。

例えば、トレッドミルのモニター画面で、あたかも自分が外国の観光地を歩いたり走ったりしている体験ができる工夫。

また、トレッドミルやバイクでの走行距離を累計して、地元の大阪を一周してみよう、という企画も面白いでしょう。

こうした仕掛けがあると、お客さんは楽しんで運動を続けられますし、ジム側も継続利用のメリットを得られます。

まとめ

この仕掛けの考え方は、ジムの集客にも応用できます。「運動しましょう」という正論だけでは、人はなかなか動きません。

しかし、ちょっとした工夫や仕掛け、伝え方でお客さんの行動が変わります。

行動が変われば、継続や紹介にもつながる可能性が高くなります。

今回参考にした仕掛学のわかりやすい書籍はこちらです。→ なぜ人は穴があると覗いてしまうのか 人を“その気”にさせる仕掛学入門 松村真宏著

この記事を書いた人

小林素明 (パーソナルトレーナー)

テレビ番組「ちちんぷいぷい」「大阪ほんわかテレビ」「ten」などに多数出演し、メディアからも注目されるパーソナルトレーナー。30年以上の指導経験と健康運動指導士の資格を有し、1万レッスンを超えるパーソナルトレーニング指導の実績。特に40代からシニア世代向けの「加齢に負けない」トレーニングに定評があり、親切で丁寧な指導が評価されている。

医療機関との連携を通じて、安全で効果的なトレーニング法を研究し、病院や企業での腰痛予防に関する講演では受講者の98%から「分かりやすかった」と高評価を得る。また、パーソナルトレーナー養成講座の講師としても豊富な実績を誇り、多くのトレーナーの育成に貢献しています。