トレーナーの基礎知識|足裏の痛みで気づく筋肉とアライメント|タオル1枚の指導ヒント

パーソナルトレーナーの小林素明です。

今回は、トレーナーとして知っておきたい「足の痛み」への対応についてご紹介します。

トレーニングの現場では、筋肉を鍛えることだけでなく、痛みや不調にどう対応するかが問われる場面が少なくありません。的確な観察と判断、そしてその方に合った提案ができるかどうかが、お客様の信頼にもつながります。

当ジムのパーソナル指導でも、こんなご相談がありました。

「昨日、海上アスレチックに行ったら、翌日から足の裏が痛くて……」

詳しく伺うと、足を着くたびに痛みがあり、歩くのもつらいとのこと。カウンセリングを進めるうちに、足底腱膜炎の可能性が見えてきました。

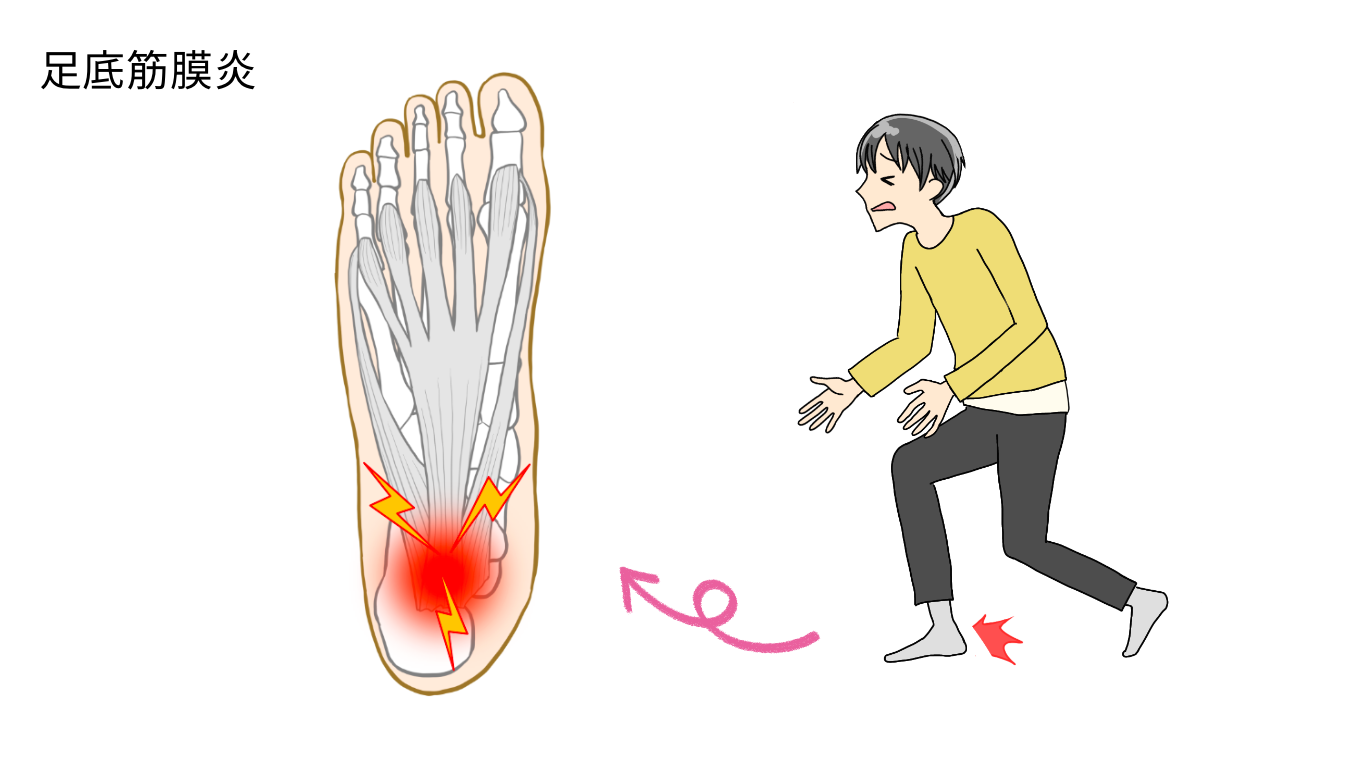

足底腱膜炎とは?

足底腱膜炎とは、足の裏にある腱膜に炎症が起こり、特に朝起きて最初の一歩に痛みが出やすい症状です。

足底腱膜炎は、以下のような方に多くみられます。

- 長時間の立ち仕事をしている人

- ランニングやジャンプ動作を繰り返すスポーツ選手

- 40代〜60代の中高年層

- 体重が増えてきた方、足のアーチが崩れている方(扁平足・回内足)

慢性的な使いすぎや着地の衝撃によって、足底の腱膜に負担が集中することで発症しやすくなります。

痛みがあるときの運動指導

レッスン当日は、やや痛みを感じるとお申し出がありました。そのため、患部に直接負担をかける運動は避け、トレーニングを行いました。

たとえば、痛みがある日は以下のような対応が求められます。

- 片足立ちやジャンプなど着地を伴う動作は控える

- 座位や仰向けで行う下半身の運動に切り替える

- 体幹トレーニング中心メニューに変更する

- 足底への負担を減らすよう、ふくらはぎや足指の可動域を広げるストレッチを取り入れる

その日の体調や痛みの程度に応じて、安全な動作を選択し、無理のない範囲で運動継続をサポートすることが、パーソナルトレーナーには求められます。

翌週、予防トレーニングで現れた“ある異変”

翌週からは痛みがほぼ感じられないとのお申し出がり、予防のためのトレーニングをスタート。そこで実施したのが、タオルギャザーという簡単な足指エクササイズです。

タオルギャザーのやり方

- フローリングに薄手のタオル(手ぬぐいがおすすめ)を敷く

- 足の指でタオルを手繰り寄せるように動かす

右足ではスムーズにタオルが動いたのですが、痛みのあった左足ではほとんどタオルが動かず。ご本人も「こんなに左右差があるなんて」と驚かれていました。

原因は足指の筋力低下

タオルを引き寄せられないということは、足の指がうまく使えていない=筋力が弱っていると推定されます。

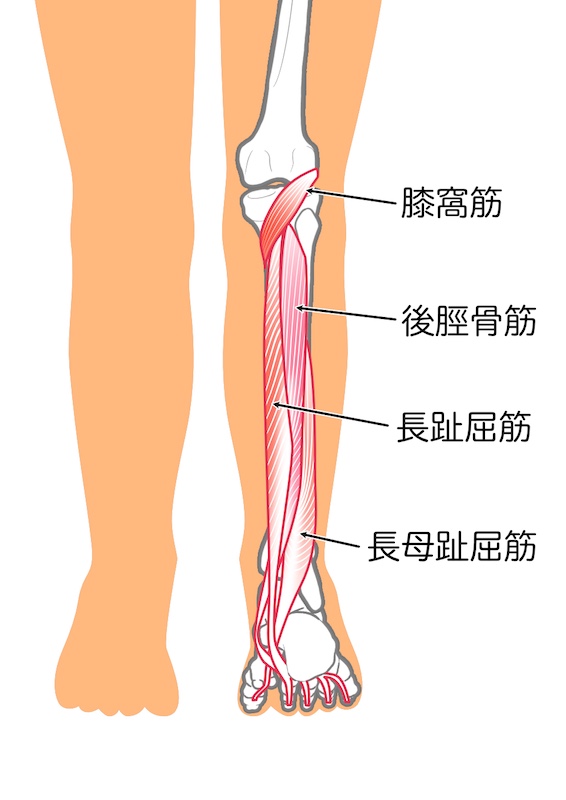

とくに、足の裏にある

- 長趾屈筋(ちょうしくっきん)

- 長母趾屈筋(ちょうぼしくっきん)

といった筋肉が弱くなっている状態です。

これらの筋肉は、後脛骨筋や前脛骨筋と連動して、足のアーチを形成する大事な筋肉です。筋力低下が進むと、アーチが崩れて扁平足になり、負担が偏りやすくなります。

実際にこのお客様も、扁平足傾向が見られました。

トレーナーによるチェックポイント|扁平足と回内足の見分け方

足裏のトラブルを予防・改善するには、アライメントの確認が欠かせません。とくに「扁平足」や「回内足」は、足底への負担を大きくする原因になるため、初回チェックで見逃さないようにしましょう。

【1】扁平足のチェック方法

扁平足とは、土踏まず(足の内側のアーチ)が低くなっている状態です。アーチが潰れることで、足全体が地面にべったりとつき、衝撃を吸収しにくくなります。

以下の方法で簡易チェックが可能です。

チェック手順:

- 裸足で立ってもらう(自然な立位)

- 内側アーチ(足の内側のくぼみ)を横から確認

- 人差し指や細めのボールペンがアーチの下に入るかどうかを見る

【判定】 人差し指やボールペン入らない、またはほとんど隙間がない場合は、扁平足の傾向ありと判断できます。

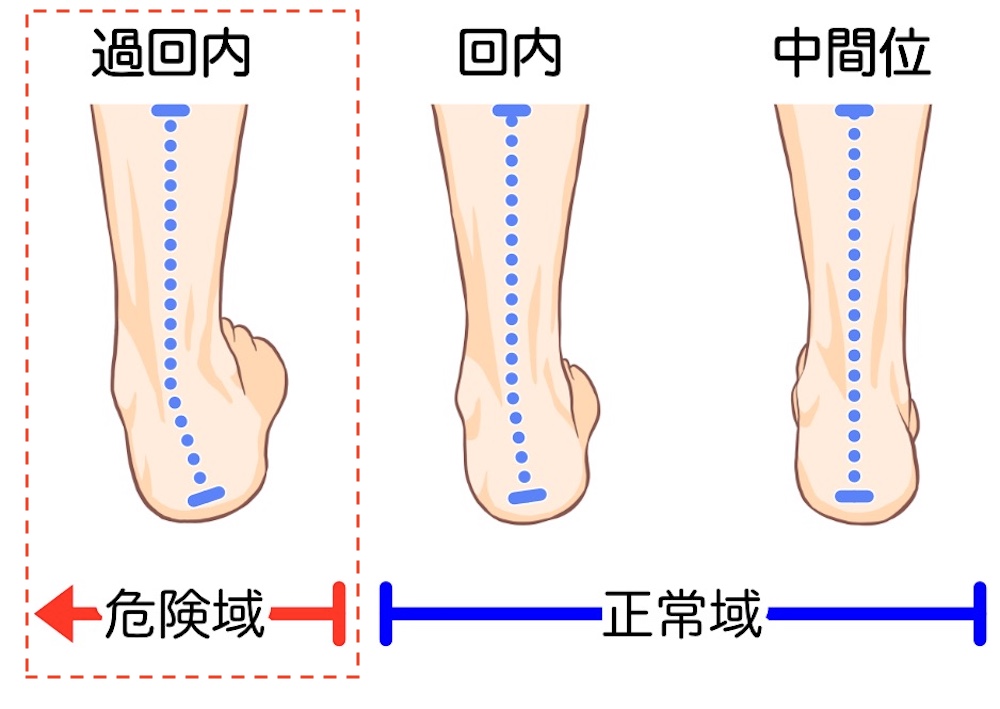

【2】回内足(かいないそく)も合わせて確認

もう一つ重要なのが「回内足」です。これは、足首が内側に倒れ込み、アーチが崩れた状態です。

チェック手順:

- お客様の後ろに回り、踵とアキレス腱のラインを見る

- 内くの字(内側に曲がって見える)になっていれば、回内傾向が疑われます

※ 回内足は、膝や腰への負担にもつながるため、トレーニング前に気づいておくことが重要です。

トレーナーとしては、こうした立位姿勢の観察とシンプルな触診・視診だけでも、大きなヒントが得られます。

足の状態が分かれば、適切なエクササイズや補強トレーニングの方針が立てやすくなります。ぜひ日頃のセッションの中でも、これらのチェックを取り入れてみてください。

筋トレだけでなくストレッチから始める

痛みが強い時期には、いきなり筋トレは行いません。まずは足底をゆるめるストレッチからスタートしました。

例)タオル足底ストレッチの方法

- 長めのタオルを、ふくらはぎ → かかと → つま先に巻く

- 両手で左右均等にタオルを持つ

- 膝を伸ばしたまま、タオルを手前に引く

- 足の裏全体がじんわり伸びるのを感じる

- 呼吸を止めずに20〜30秒キープ

- 反対の足も同様に行う

このストレッチを通じて、どれくらい痛みがあるか、どこまで動かせるかをチェックできます。

基本プログラムの流れ

足底腱膜炎に対しては、次のような順序で進めるのが基本です。

- ストレッチで痛みの確認と柔軟性の回復

- 痛みが落ち着いたら軽いエクササイズ(タオルギャザーなど)

- 最終的に後脛骨筋を意識したカーフレイズでアーチ強化へ

足底は体重が常にかかる部位なので、急に良くなることはありません。変化は少しずつ現れますし、痛みが出てくるのもじわじわと進行します。

そのため、エクササイズ中に痛みが出た場合は、すぐ中断することが大切です。

見逃せない「姿勢」と「アライメント」の確認

ビフォーアフター1.webp)

足裏のトラブルや関節の痛みを防ぐには、初回レッスンでの「姿勢」と「アライメント(骨の並び)」の確認が欠かせません。

とくに膝に違和感や痛みを抱えている方は、次のような身体の使い方をしていることがよくあります。

- ニーイン(膝が内に入る)

- トゥアウト(つま先が外を向く)

- 骨盤が前傾しすぎている

- 片側の肩が下がっている

こうした「静止姿勢」や「歩行・スクワットなどの動作中の崩れ」は、関節に不要なストレスをかけてしまい、結果として膝、股関節、足首などに痛みが現れる原因になります。

姿勢の乱れに気づかずに運動を進めてしまえば、かえって症状が悪化してしまうこともあります。

だからこそ、運動プログラムを始める前に、立位・歩行・しゃがみ込み動作などを通して、全身のアライメントを丁寧に観察することが、トレーナーに求められる基礎知識です。

合わせて読んでおきたい記事

トレーナーに必要なのは「正しい観察力」

アライメント確認で重要なのは、単に「見た目の歪み」を指摘するのではなく、その背景にある関節や筋肉の使い方を読み取る力です。

たとえば、

- なぜ膝が内側に入ってしまうのか?

→ 足のアーチが崩れている? 股関節の内旋筋が優位? - なぜ片足立ちでバランスが取れないのか?

→ 体幹の安定性? 支持脚側の中臀筋が弱い?

こうした分析ができてこそ、安全で効果的なトレーニング指導へとつながります。

そのためには、トレーナー自身が正しい関節の動きの知識や運動学的視点を身につけていることが前提になります。

トレーナーに欠かせないスキル

今回のケースからも分かるように、お客様の体の変化に気づき、適切な提案ができる力は、トレーナーにとって欠かせません。

特に姿勢やアライメントを読み解く力は、

- 怪我の予防

- お客様の信頼

- 運動効果の最大化

につながります。

姿勢改善のスキルが、信頼される指導者をつくる

「なんとなくフォームを見る」のではなく、構造的に、根拠を持って姿勢を見立てられるトレーナーになるために。

当講座で行なっている「姿勢改善トレーナー養成講座」では、アライメントの基礎から実践的な指導法まで、現場で活きる内容を学ぶことができます。

興味のある方は、ぜひこちらをご覧ください

参考文献

- 広瀬統一、泉重樹、上松大輔、笠原政志(2019)「アスレティックトレーニング学」文公堂

- A.I.Kapandji、塩田悦仁(2019)「カパンジー機能解剖学 下肢 原著第7版」医歯薬出版

- 畠中泰彦(2018)「理学療法のための 筋力トレーニングと運動学習~動作分析から始める根拠にもとづく運動療法」羊土社

この記事を書いた人

小林素明 (パーソナルトレーナー)

テレビ番組「ちちんぷいぷい」「大阪ほんわかテレビ」「ten」などに多数出演し、メディアからも注目されるパーソナルトレーナー。30年以上の指導経験と健康運動指導士の資格を有し、1万レッスンを超えるパーソナルトレーニング指導の実績。特に40代からシニア世代向けの「加齢に負けない」トレーニングに定評があり、親切で丁寧な指導が評価されている。

医療機関との連携を通じて、安全で効果的なトレーニング法を研究し、病院や企業での腰痛予防に関する講演では受講者の98%から「分かりやすかった」と高評価を得る。また、パーソナルトレーナー養成講座の講師としても豊富な実績を誇り、多くのトレーナーの育成に貢献しています。