柔軟性に問題なし? 胸や肩だけでなく「頭の位置」もチェックする理由

パーソナルトレーナーの小林素明です。

先日、久しぶりにレッスンに来られた男性から相談を受けました。

「ウエイトトレーニング中に、胸と肩甲骨周りがうまく動かない感じがします」

この方は週4〜5回のトレーニングを継続しており、元アスリートだけあって内容もかなりハードです。

トレーナーとしては、胸や肩甲骨まわりの筋肉に問題があるのではと考えがちです。しかし重要なのは、なぜその部位に負担がかかっているのかを考えること。

そこに、根本的な解決のヒントがあります。

今回は、実際のパーソナル指導の事例をもとに、どのようにアプローチすれば改善につなげられるかを紹介します。

トレーナーとしてのファーストコンタクトは?

まずは、自覚症状のある部位を確認することが大切です。お客さんも「見てもらえている」と感じられ、トレーナーの話に説得力が増します。

しかし、単にその部位を見るだけでは不十分です。

「なぜここに負担がかかっているのか?」を考えることが、根本改善への第一歩となります。そのためには、日常の作業や姿勢についてヒアリングすることも欠かせません。

柔軟性には問題なし

胸や肩周りの柔軟性を動かしながら確認しました。普段から入念にストレッチを行っているため、大きな硬さは見られません。

そこで仕事の状況を聞くと、「ほとんどデスクワークで、パソコンばかりなので疲れます」とのことでした。

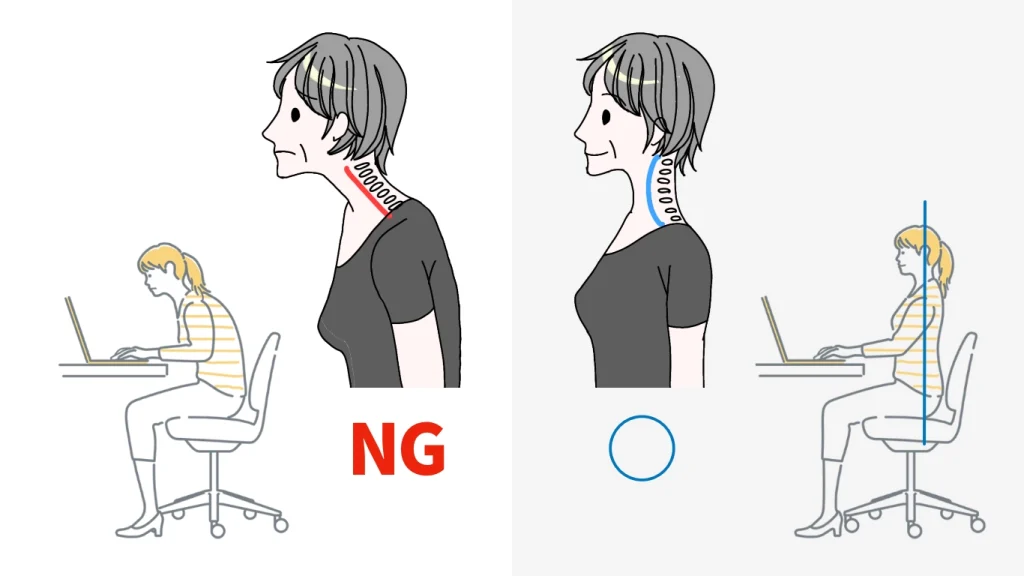

スマホ首(ヘッドフォワードポスチャー)の可能性

デスクワークやスマホ操作が多いと、頭部が肩より前に出やすくなります。これがいわゆる「スマホ首」、正式にはヘッドフォワードポスチャーです。

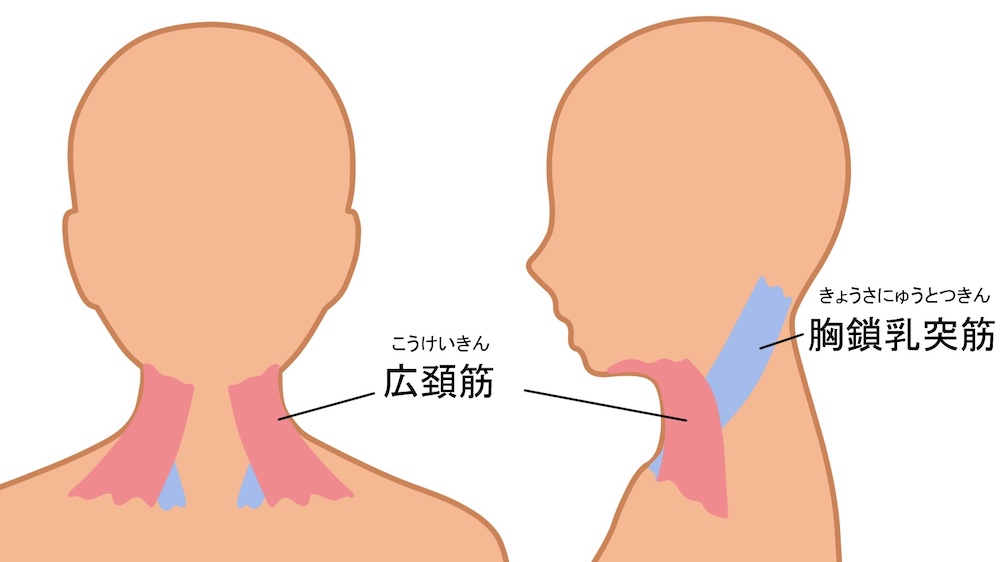

この姿勢になると、首の前面にある筋肉(胸鎖乳突筋、広頚筋など)が硬直しやすく、首の後ろ側の筋肉は伸ばされた状態で弱くなります。

そのため、首の後ろ側をほぐしても気持ちよさは感じますが、根本的な改善にはつながりにくいのです。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

スクワット動作との関連

今回の男性は、100kg以上の負荷でスクワットを行っています。

ヘッドフォワードポスチャーがあると、動作中に胸が開きにくくなり、菱形筋など肩甲骨周りの筋肉に余計な緊張が入ります。

スクワットではバーベルを僧帽筋上部に乗せるため、頭が前に出るだけで体幹への負荷が大きく変わります。

その結果、胸や肩甲骨の動きがスムーズに出ない原因のひとつになり得るのです。

ヘッドフォワードポスチャー改善のためのコンディショニング

ヘッドフォワードポスチャーは、肩こりやストレートネックの原因にもなります。

改善のために、今回は次のようなコンディショニングを行いました。

- 背中をまっすぐ伸ばし、目線は前方に向ける

- 指先で顎を軽く押して顎を引く姿勢をつくる

- 首の前にやや力が入り、首が伸びたイメージを意識する

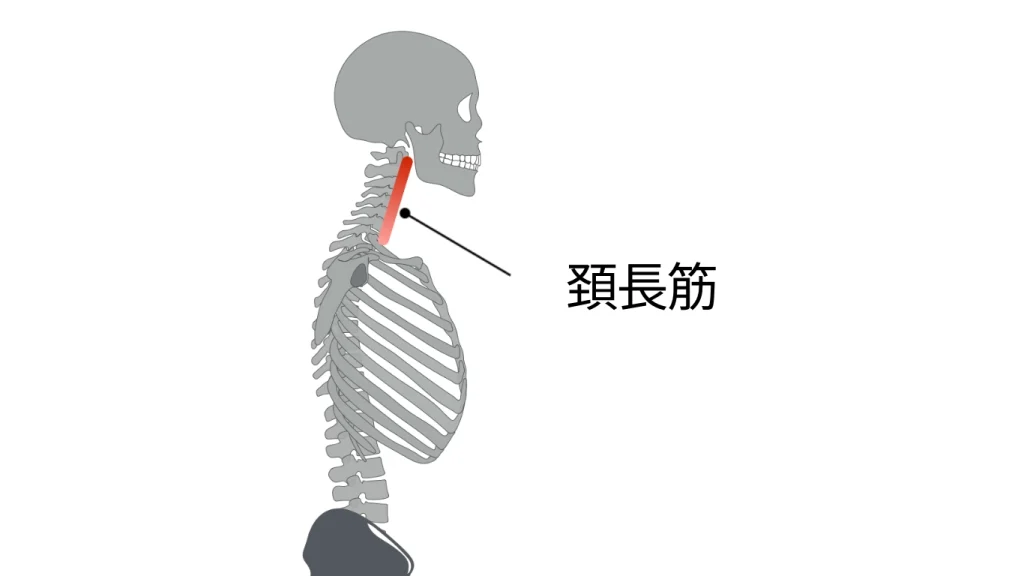

この動きで働くのは、首のインナーマッスル(深層筋)である「頚長筋(けいちょうきん)」。頚長筋は頚椎に直接付着し、首の安定性を支える重要な筋肉です。

実際に男性に行ってもらうと、「首の前が頑張っている感じがします」との反応がありました。

普段使えていない部分が動き始めたことのサインかもしれません。

強い痛みがある場合は中止が必要ですが、パソコン作業の前やトレーニング前に取り入れると、姿勢改善や動きの安定に効果的です。

腹圧と肩甲骨の安定化が姿勢改善のカギ

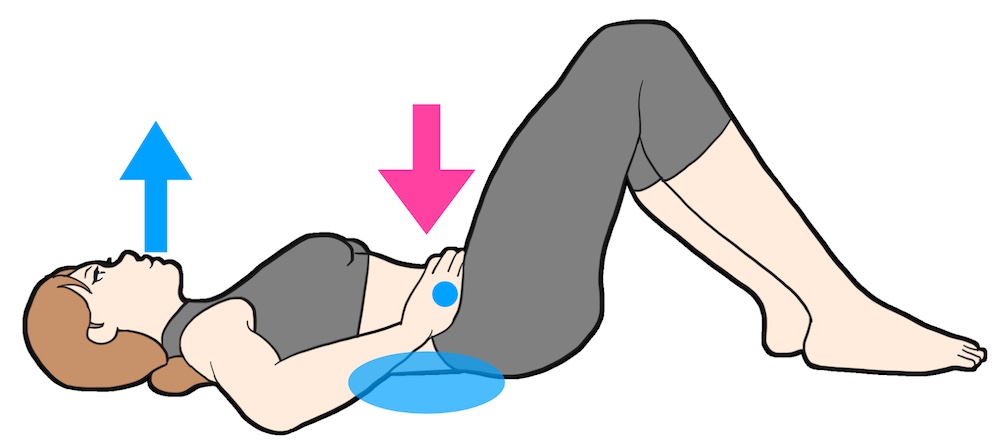

ヘッドフォワードポスチャーの方では、腹横筋や多裂筋が十分に働かず、腹圧が保てていないケースが多く見られます。

そのため、ドローインなどで腹圧を高めるトレーニングは、姿勢改善の土台として欠かせません。

また、長時間のデスクワークでは背中が丸まりやすく、肩甲骨は外側に開きがちです。その結果、菱形筋が引き伸ばされた状態で弱くなり、姿勢の安定が損なわれます。

こうした場合は、ローイング動作などで肩甲骨を内側に寄せ、菱形筋を活性化させることが、根本的な改善につながります。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

経過観察の重要性

お客さんとの信頼関係を築くうえで欠かせないのが、経過観察です。僕のジムでは、LINEでお客さんとつながり、復習や異常時のフォローを行っています。

ここで大切なのは、「放りっぱなしにしない」という姿勢です。

プログラムの効果はすぐにはわかりません。自宅では自己流に変えたり、別の方法が合う場合もあります。

長年の経験から実感しているのは、体力や筋肉の反応は人によって大きく異なるということ。

そのため、経過を観察し、必要に応じて調整することが、効果を高めるだけでなく、お客さんの信頼を得ることにもつながります。

いくら経験や知識があっても、信頼を得られなければリピーターにはつながりません。変化を見届ける姿勢が、パーソナルジムでのリピーター獲得のカギとなります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

胸や肩の動きに問題がある場合でも、柔軟性だけで判断せず、日常の姿勢や頭の位置、体幹の状態まで視野に入れることが、根本的な改善につながります。

さらに、指導後も経過観察を行い、自己流に任せないフォローを続けることが、お客さんとの信頼関係やリピーター獲得にもつながります。

今回の内容をより深く学びたい方は、 「柔軟性の評価とストレッチ指導の実践 〜基礎講座〜」 がおすすめです。

ここでは、現場ですぐに使える柔軟性の評価方法やストレッチ指導の実践を、基礎から学ぶことができます。

参考文献

- Chris Jarmey、野村嶬(2018)「骨格筋ハンドブック(原著第3版)」 南江堂

- リーダ・マレック、川上康雄(2025)「サイエンス・オブ・ストレッチ」西東社

- John Gibbons、木場 克己(2017)「強める! 殿筋 殿筋から身体全体へアプローチ」 医道の日本社

この記事を書いた人

小林素明 (パーソナルトレーナー)

テレビ番組「ちちんぷいぷい」「大阪ほんわかテレビ」「ten」などに多数出演し、メディアからも注目されるパーソナルトレーナー。30年以上の指導経験と健康運動指導士の資格を有し、1万レッスンを超えるパーソナルトレーニング指導の実績。特に40代からシニア世代向けの「加齢に負けない」トレーニングに定評があり、親切で丁寧な指導が評価されている。

医療機関との連携を通じて、安全で効果的なトレーニング法を研究し、病院や企業での腰痛予防に関する講演では受講者の98%から「分かりやすかった」と高評価を得る。また、パーソナルトレーナー養成講座の講師としても豊富な実績を誇り、多くのトレーナーの育成に貢献しています。