自重トレーニング指導者のための“間違ったフォーム”修正・サポート入門講座

パーソナルトレーナーの小林素明です。

トレーニングは、正しいフォームで行ってこそ効果を発揮します。しかし現場では、フォームが崩れたままトレーニングを続けてしまい、効果が出にくくなるだけでなく、肩や膝、腰などの関節を痛めるリスクにつながるケースも少なくありません。

そのため、トレーニング指導者にとって「フォームのチェックと修正」は必須のスキルです。

実際に、当講座(自重トレーニング指導者養成講座)を受講される方の中には、「どこを見ればいいのか?」「どんな声かけをすればいいのか?」といった具体的な悩みを抱えて参加される方も多くいらっしゃいます。

そこで今回は、安心してトレーニング指導に取り組める「フォームの見方とサポートの基本」を、わかりやすく解説しました。

こんな方にぴったりな記事です

- トレーナーとしての基礎力を身につけたい方

- 指導中にフォームチェックの基準が分からず迷うことがある方

- 安全で効果的なサポートの基本を学びたい方

- 現場で信頼されるトレーナーになりたい方

明日からの指導にすぐ活かせる内容で、お客さまからの信頼にもつながる指導の第一歩を身につけることができます。

講座の雰囲気や内容が気になる方は、公式サイトにて「自重トレーニング指導者養成講座」の詳細をご覧いただけます。

正しいトレーニングフォームの基礎とは?

トレーニング指導において最も重要なのが、「正しいフォーム」を理解し、指導できることです。

ここでいう正しいフォームとは、関節への負担を最小限に抑えつつ、主働筋(メインで使いたい筋肉)にしっかりと刺激を与える姿勢や動作のことを指します。

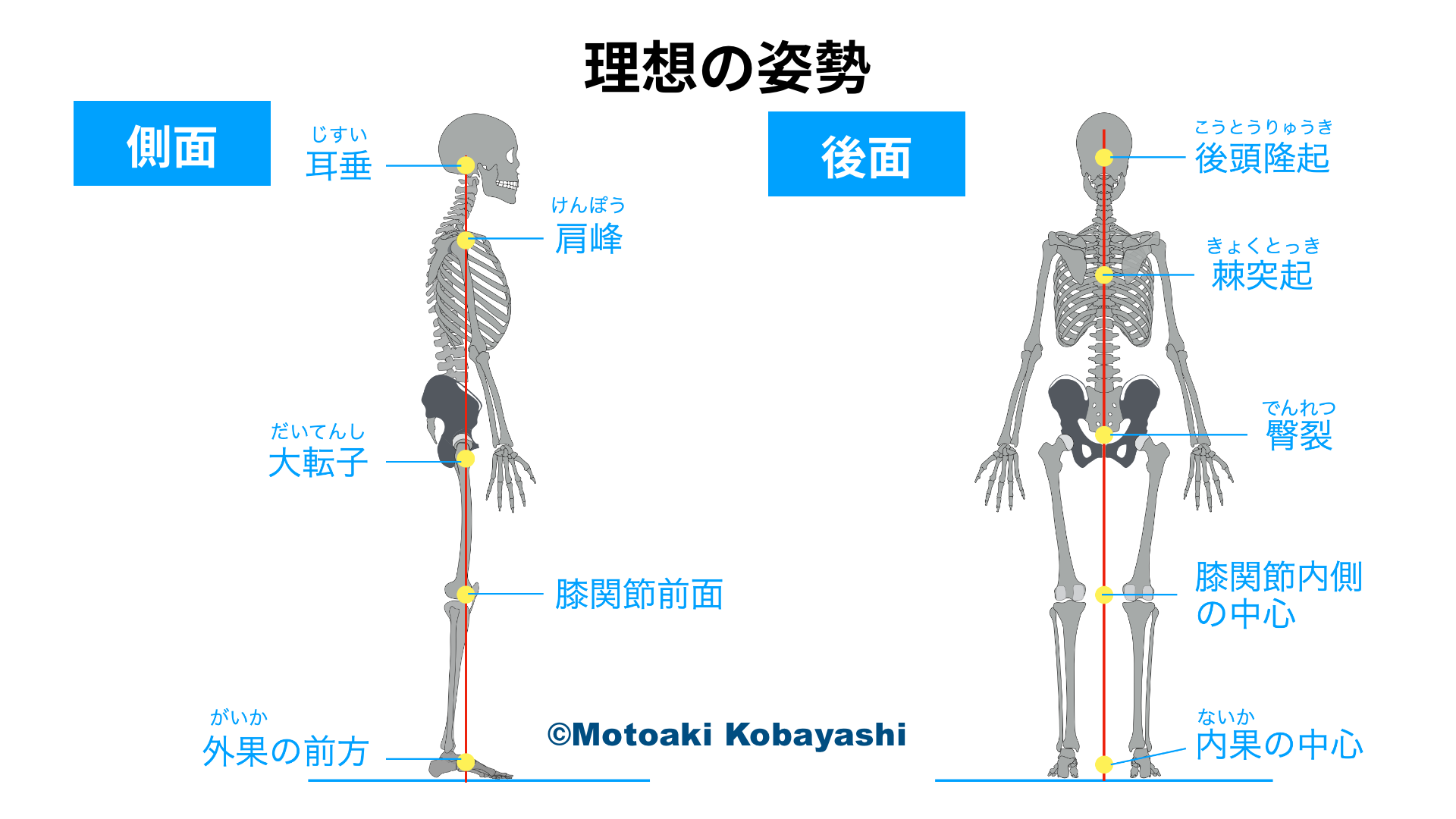

まず、フォームの基本となるのが「立位の解剖学的肢位」です。これは、体をまっすぐに立たせ、左右対称のバランスが取れた自然な姿勢のことをいい、全てのトレーニングフォームの出発点となります。

この基本姿勢から、スクワットやランジ、腕立て伏せなどの各トレーニング種目へとフォームが移行していきます。

その際にも、軸の安定、関節の角度、重心の位置、筋肉の使われ方などを丁寧に観察しながら指導することが、怪我の予防と効果的なトレーニングの鍵となります。

よくある3つのトレーニングフォームの間違い

トレーニング現場でよくあるトレーニングフォームの間違いとして、1)骨盤~脊柱のアライメント 2)膝のアライメント 3)トレーニングフォームの軌道があります。

※アライメントとは骨の配列のこと。

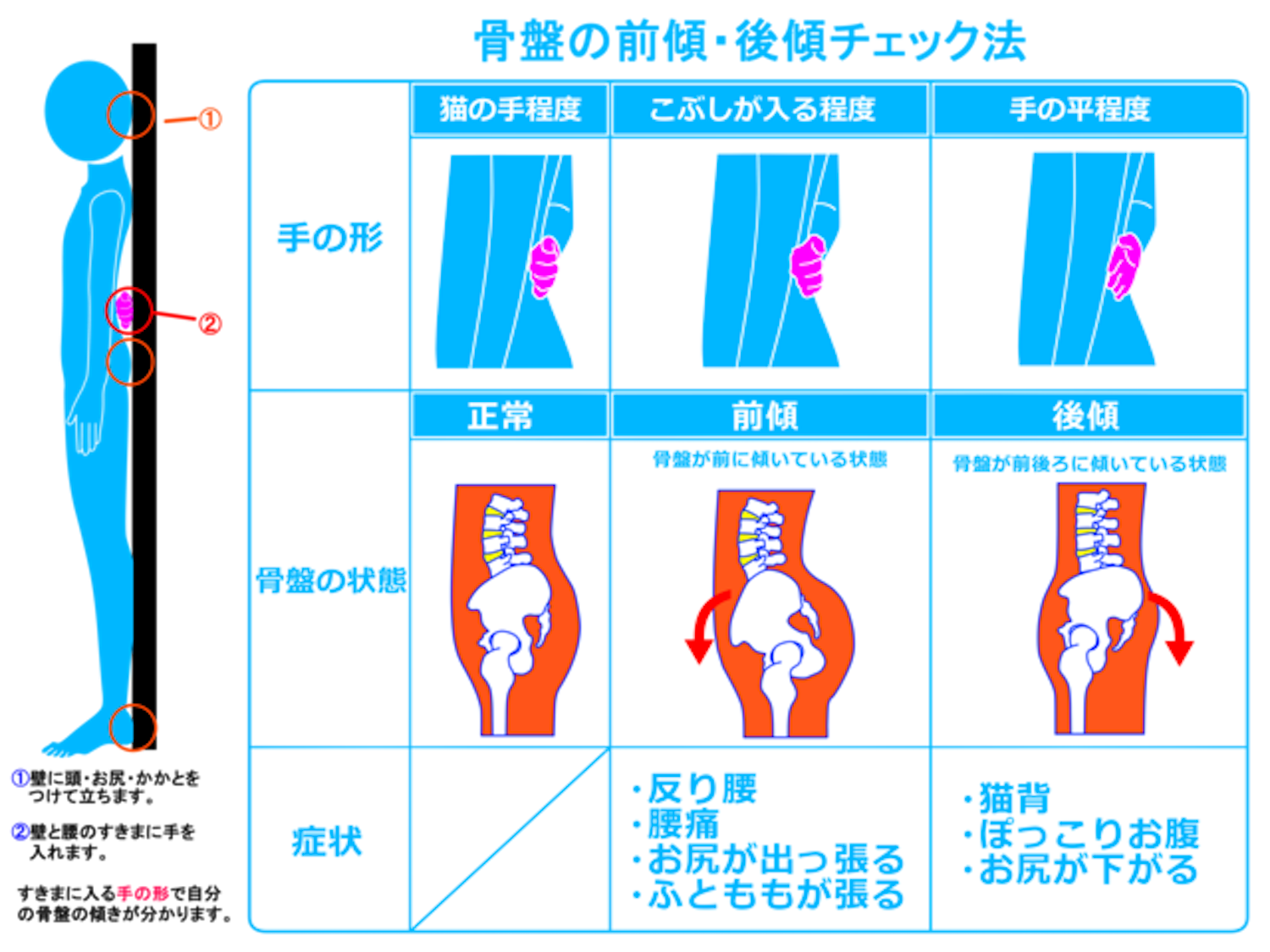

1)骨盤~脊柱のアライメント

トレーニングフォームで特に多いのが、骨盤と脊柱(背骨)の位置関係=アライメントが崩れている状態です。

代表的な例が以下の2つです。

- 背中が丸くなる(脊柱の後弯) → 骨盤が後傾している状態

- 腰が反りすぎる(腰椎の過前弯) → 骨盤が前傾している状態

このような姿勢でトレーニングを行うと、脊柱の一部に過度な負担が集中し、筋肉や靭帯の緊張が高まり、慢性的な腰痛につながるリスクが高まります。

特に自重トレーニングでは、姿勢のズレに気づかないまま負荷をかけ続けてしまうケースが多く、注意が必要です。

正しいフォームの基準は?

目指すべき理想的な状態は、解剖学的肢位に基づく「脊柱の緩やかなS字カーブ」です。

このS字カーブは、首・胸・腰の各部分に自然なカーブがあり、背骨が地面から垂直に立ち上がる状態を指します。この構造により、関節への衝撃が分散され、筋肉のバランスも保たれるため、安全で安定したトレーニングフォームがつくられます。

指導時のポイント

- 骨盤の傾き(前傾・後傾)をチェック

- 背中が極端に丸まっていないか?

- 反り腰になっていないか?

トレーニング動作に入る前に、まずはこのアライメントの確認を習慣にしましょう。

ここが整っていなければ、どんなに動作を繰り返しても、期待する成果は出にくく、逆にケガの原因にもなりかねません。

2)膝のアライメント

スクワットなどの下半身トレーニングでよく見られる問題が、膝の位置が適切でない状態です。

特に気をつけたいのは、

- 膝が内側に入る「ニーイン」

- 膝が外側に開く「ニーアウト」

このような膝の動きは、膝関節に過剰な負担をかけ、膝の痛みや怪我のリスクを高めます。

膝の不適切な動きが引き起こすトラブル

- ニーイン(膝の内側への過度な動き)は、膝の内側にストレスを集中させ、特に「鷲足炎(がそくえん)」と呼ばれる膝の内側の炎症を引き起こすことがあります。

- ニーアウト(膝が外側に過度に開く状態)は、膝の外側に負担がかかり、「腸脛靱帯炎(ちょうけいじんたいえん)」などの炎症を招くリスクが高まります。

これらは、ランニング動作や日常動作でも起こりやすく、トレーニング中に放置すると慢性的な膝の痛みにつながる恐れがあります。

正しい膝のアライメントを保つポイント

- 膝はつま先と同じ方向を向くように意識させる

- 膝が内側または外側に過度にぶれないようにコントロールする

- トレーニング中は膝の動きを目視し、必要に応じて声かけやサポートを行う

指導時のポイント

膝の位置はフォームの安全性に直結します。

膝が不自然に動いていないかを常に確認し、必要に応じてトレーニングの負荷を調整したり、フォーム修正の声かけを行いましょう。

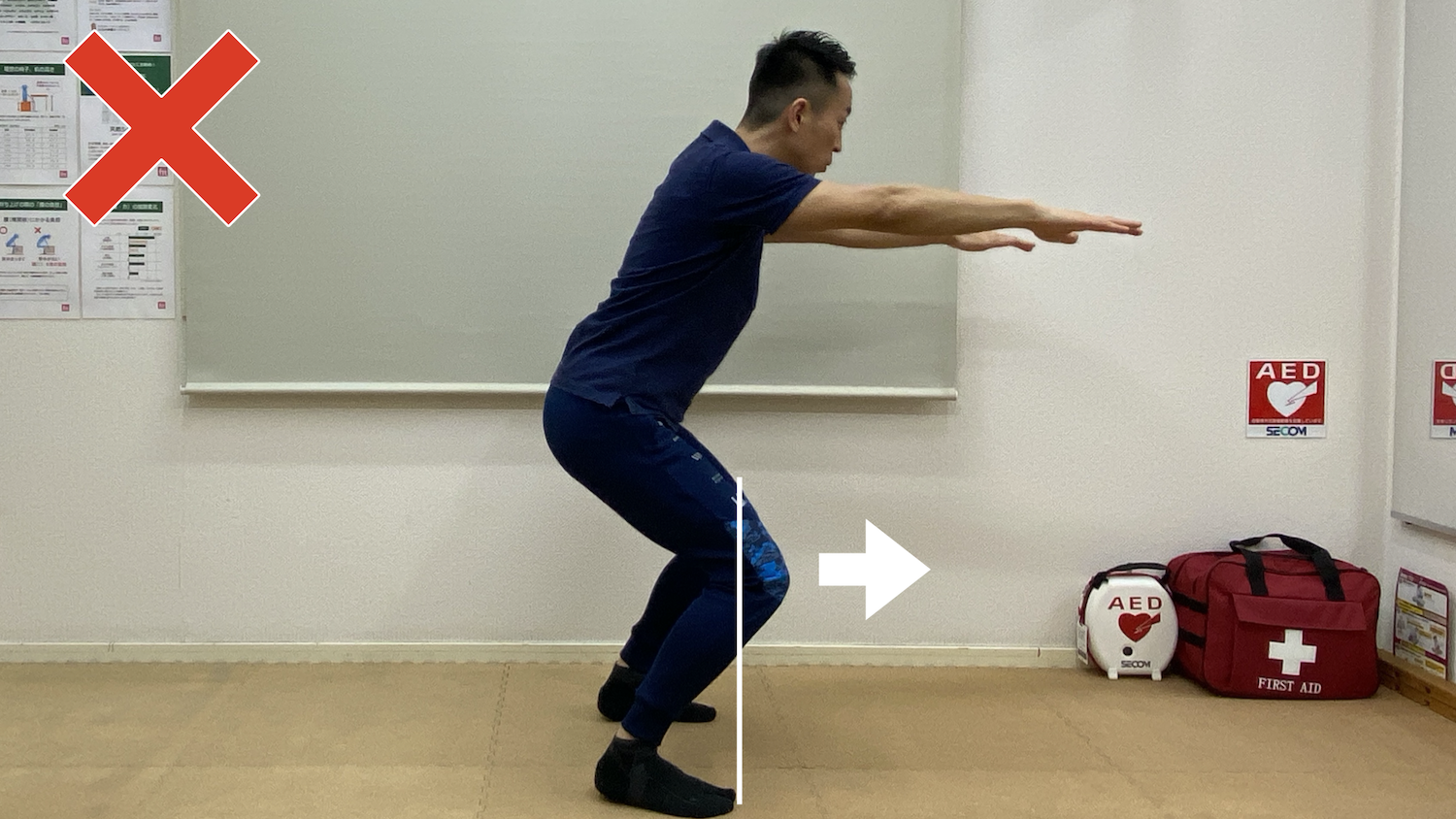

3)トレーニングフォームの軌道/関節の動かし方

トレーニング中の関節の動かし方(軌道)が正しくないと、効果が得られないだけでなく、ケガのリスクも高まります。例えば、スクワット動作でしゃがむ際に、膝がつま先よりも大きく前に出てしまうケースがあります。

このフォームが招く問題点

膝が過度に前方に突出することで、膝関節の可動域が股関節よりも大きくなり、膝に過剰な負担がかかります。その結果、膝の痛みや炎症が起こりやすくなり、怪我につながる恐れがあります。

正しい膝の軌道のポイント

- しゃがむときは、膝がつま先のラインを大きく越えないようにコントロールする

- 股関節の屈曲(曲げる動き)を十分に使い、膝にかかる負担を分散させる

- 膝とつま先の向きを揃え、まっすぐに動かす意識を促す

指導時のポイント

動作中の膝の位置や軌道は、視覚的に確認しやすく指導のポイントとなります。膝が前に出すぎている場合は、動作をゆっくりにしたり、鏡を使ったりしてフォームを修正しましょう。

また、股関節の可動性が不足していることがよくあります。その場合、股関節周りのストレッチや補助運動を取り入れることも効果的です。

合わせて読んでおきたい関連記事

パーソナルトレーナーによるトレーニングフォームの修正サポートの方法

では、トレーニングフォームの修正はどのように行えば良いのか?です。

1)骨盤~脊柱のアライメント の修正方法

立位姿勢において骨盤の前傾、後傾になっていないかをチェックする必要があります。簡易的に測定する方法として、壁にもたれて腰に手を挿入し「どのくらい手が入るか?」で前傾型、後傾型を判断することができます。(図を参照)

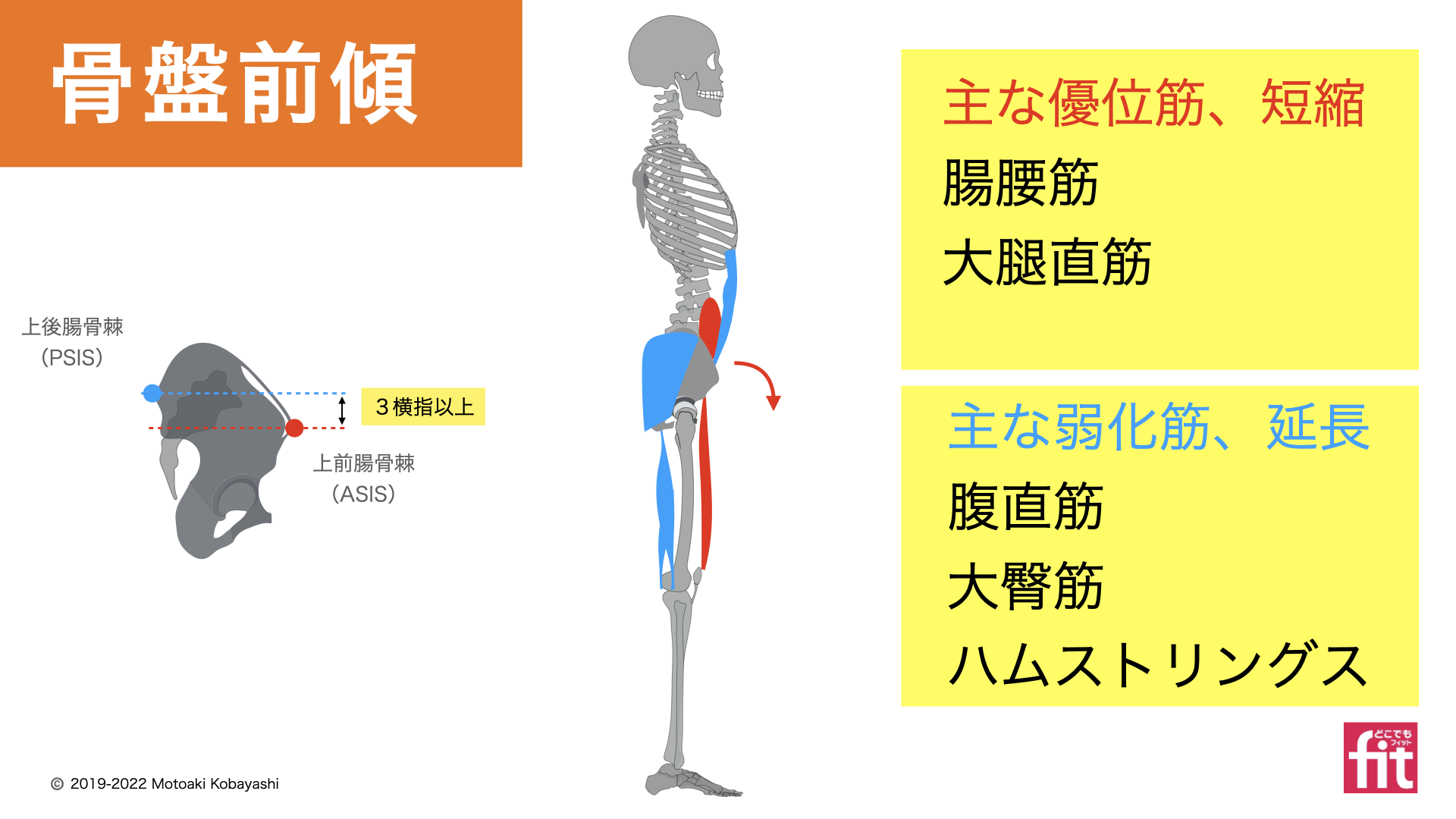

骨盤の前傾位、後傾位における緊張している筋肉、弱化している筋肉

正しい姿勢を継続的に保持するためには、骨盤前傾、後傾で推測される弱っている筋肉(筋力低下)、緊張している筋肉(柔軟性低下)の各々を筋力強化、柔軟ストレッチを実施する必要があります。

パーソナルトレーニング指導中でのアライメント修正法

ローイングモーションでの修正法

現場では、脊柱にゆるやなかS字カーブが描けるよう骨盤をサポートし、正しい姿勢へとも導きます。修正のコツは脊柱起立筋を軽くタッチし、脊柱を真っ直ぐにすることです。筋肉はタッチされると収縮しやすくなるため。

2)膝のアライメント

膝のアライメント修正には直接サポートする方法、目印を使用する方法があります。

直接サポートで膝のアライメント修正

直接サポートする場合は、お客さんの膝の前に構えて「両手で膝を包み込むようにして」膝をサポートします。動作に合わせて、膝の方向がつま先の方向と一致するように誘導します。トレーニング初心者の方には有効な手段です。

目印を使用して膝のアライメントを修正

トレーニングに慣れてきた方には、目印を使用する方法をお勧めします。それは膝の前方に筒状のもの(フォームローラーがお勧め)を配置するものです。スクワットの場合、2つ必要です。このメリットは、トレーニングを実施しているお客さんが自覚できることで、トレーニングフォーム習得が加速することです。

方法は脛骨に合わせてフォームローラーを配置し、スクワットの動作中に「膝がフォームローラーからずれていないか?」を鏡越しにチェックします。

両足スクワットの場合

2.png)

2.png)

2.png)

スクワット動作で鏡越しで見ると、フォームローラーから膝の位置がずれている事が確認できニーイン、ニーアウトが一目瞭然となります。お客さんは目印を見ながらエクササイズでき、トレーナーが指示することもなく自然なアライメントの修正ができます。次にバックランジの場合を紹介します。(片足スクワットも同様)

合わせて読んでおきたい関連記事

バックランジや片足スクワットで起こる膝のアライメントチェック法

バックランジや片足スクワットも同様、脛骨に合わせてフォームローラーを立てておきます。ミラー越しにフォームローラーから膝がずれていないか?をお客さんもチェックできます。トレーナーは前方からも確認できます。

.png)

.png)

.png)

3)トレーニングフォームの軌道修正

トレーニングフォームの軌道修正は、1)と2)のアライメント修正も兼ねていますので、トレーナーの総合テクニックになります。スクワットを例に挙げて紹介します。

正しいスクワットのフォームの導き方

まずスクワットは股関節から始まり、膝関節、足関節と連動しながらスムーズな動作を行うことが重要です。そのためには、股関節の可動域を使い「屈曲」→「伸展」動作で大臀筋、ハムストリングス、大腿四頭筋が使えることが鍵となります。股関節の可動域をフルに使うには、骨盤の誘導が効果的です。

スクワットのフォーム修正サポート(骨盤誘導)

- 立位姿勢において解剖学的肢位を確認します。ただし、つま先はやや外側、足の幅は肩幅よりも広めに構えます。

- トレーナーは膝をつき、骨盤(腸骨)を両手で支え構えます。

- 「ではゆっくりしゃがんでください」と指示し、股関節が屈曲できるよう骨盤を誘導(骨盤が前傾)します。

- しゃがめる範囲(写真ではパラレルスクワット)で、次は「立ちがありましょう」と指示します

- スクワットを繰り返し行い、徐々に手を離しサポートなしでスクワットを実施してもらいます

動作中に脊柱の後弯や前弯が顕著になれば、再度初めからやり直す、手で脊柱をサポートし姿勢を修正する方法を取ります。

合わせて読んでおきたい関連記事

全身ミラーがパーソナルトレーニングの修正に欠かせない理由

正しいトレーニングフォームには、全身を映すミラーが欠かせません。なぜならば、指導者が「もう少し背中を伸ばしてください!」と声を張り上げるよりも、鏡越しに自分の姿勢を見てもらう方がフォームの修正が容易くなるからです。どんな小さなパーソナルジムでも全身ミラーは必要です。

プロが見逃す!ジムのミラーにはこんな付加価値サービスを生み出す

現在の自分の姿は誰でも気になるものです。ましてやトレーニングをしている方にとって、「筋肉がついたかな?」「引き締まったかな?」と見た目のトレーニングの効果も気になります。

自宅に全身ミラーがある方は少ないでしょう。トレーニングの成果もパーソナルジムで見れる!という付加価値サービスになります。

なお、全身ミラーは両手を広げても伸ばしても自分の姿が見えること、ミラーは垂直に立てかけられていること。(ミラーの斜め立てかけはお勧めしません)

まとめ

いかがでしたでしょうか? 今回は、トレーニング指導に欠かせないフォームサポートの基本的な方法をご紹介しました。

サポートの技術は1つに偏らず、複数の引き出しを持っておくことで、お客さまの体力・目的に合わせた柔軟な対応が可能になります。

まずは基本をしっかりとマスターし、自分なりの工夫を加えていくと、指導の幅も広がり、何より指導そのものが楽しくなっていきます。

「正しい知識で、安全に、自信を持って教えたい」

そんなあなたにおすすめなのが、自重トレーニング指導者養成講座です。

この講座では、自重トレーニング指導の“基本”に特化して、1日でしっかりと学べる実践的な内容をご用意しています。これからトレーナーを目指す方、自己流で指導している方にとって、基礎を見直す絶好の機会になります。

ぜひ一度、自重トレーニング指導者講座の詳細をご覧ください。

この記事を書いた人

小林素明 (パーソナルトレーナー)

テレビ番組「ちちんぷいぷい」「大阪ほんわかテレビ」「ten」などに多数出演し、メディアからも注目されるパーソナルトレーナー。30年以上の指導経験と健康運動指導士の資格を有し、1万レッスンを超えるパーソナルトレーニング指導の実績。特に40代からシニア世代向けの「加齢に負けない」トレーニングに定評があり、親切で丁寧な指導が評価されている。

医療機関との連携を通じて、安全で効果的なトレーニング法を研究し、病院や企業での腰痛予防に関する講演では受講者の98%から「分かりやすかった」と高評価を得る。また、パーソナルトレーナー養成講座の講師としても豊富な実績を誇り、多くのトレーナーの育成に貢献しています。